「自分の一票って、本当に意味があるのだろうか?」

選挙のたびにこんな疑問を感じたことはありませんか?

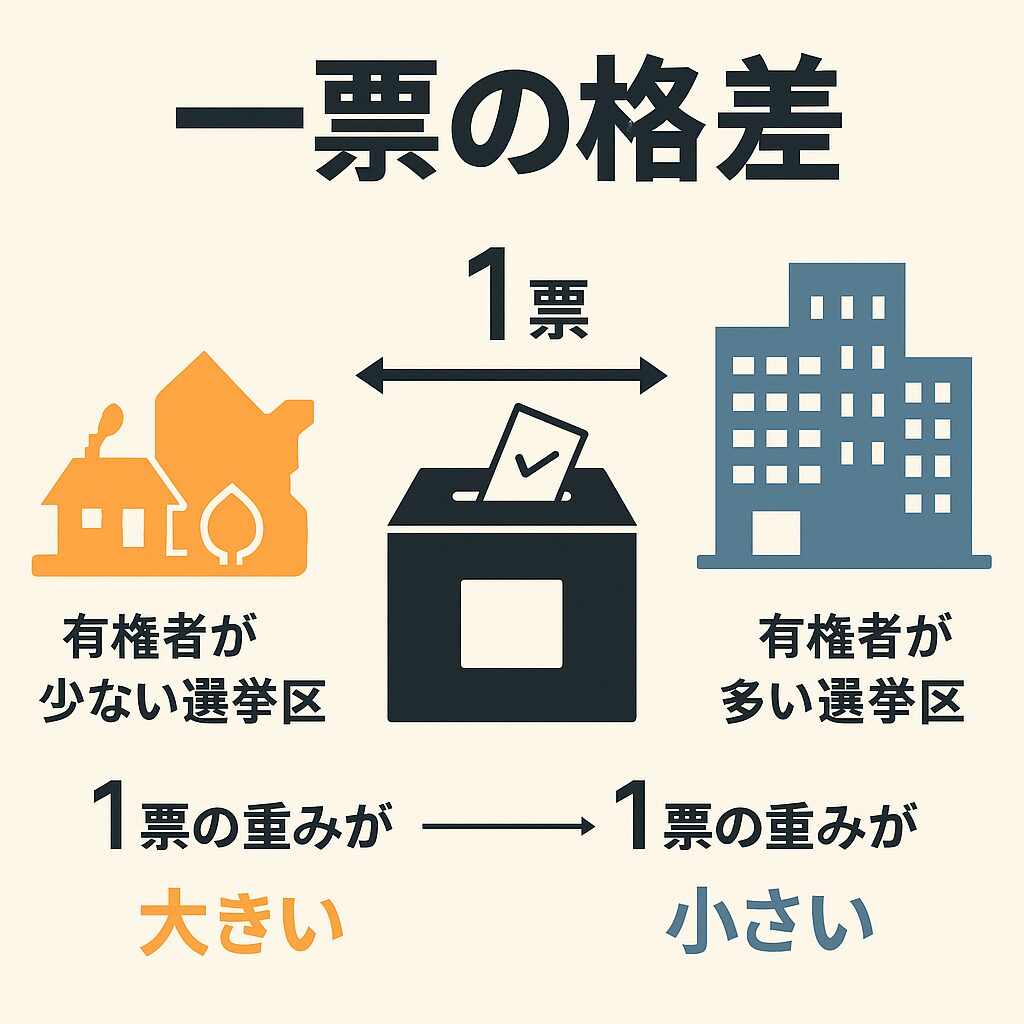

その背景にあるのが「一票の格差」という問題です。

この言葉は、選挙区によって有権者数が異なることで、1票の重みに差が出る現象を指します。

例えば、人口が少ない地方では1人の議員を選ぶのに少ない票数で済む一方、都市部では何倍もの有権者が1人の議員を選ぶことになります。

つまり、同じ日本国民でも投票の影響力が異なるという、不公平な状態が生まれているのです。

私たちの暮らしに直結する政治。そのルールが不公平であれば、結果的に政治そのものへの信頼も失われてしまいます。

さらに近年では、裁判所が「違憲状態」と判断するケースも続出し、制度の抜本的見直しが求められています。

この記事では、「一票の格差とは何か?」という基本から、過去の判決例、格差是正のための制度改革(2025年衆院選「アダムズ方式初適用」など)、海外との比較まで、分かりやすく解説します。

最後まで読むことで、「ニュースでよく見るけどよく分からない」というモヤモヤが解消され、選挙への見方が一段と深まるはずです。

一票の格差とは?その基本的な意味

選挙制度の不平等性を表す「一票の格差」は、民主主義の根幹に関わる問題です。

まずはその定義と背景を整理しましょう。

一票の格差の定義

「一票の格差」とは、選挙区ごとの有権者数の違いによって、1票の価値が不均等になる現象です。

有権者数に差があると何が起こる?

- 有権者が少ない選挙区:少ない票数で議員が当選 →「1票が重い」

- 有権者が多い選挙区:多くの票数が必要 →「1票が軽い」

例:東京都では約48万人に1人の議員、鳥取県では約22万人に1人(2021年)

公式文書での呼び方

文脈によって、同じ現象でも呼び方が異なります。

用語の使い分け一覧

| 用語名 | 説明 | 使用される場面 |

|---|---|---|

| 一票の格差 | 一般的な通称 | メディア・会話など |

| 投票価値の較差 | 法律上の用語 | 総務省資料・判決文 |

| 投票価値の不平等 | 憲法判断用語 | 最高裁判所の判決など |

➡ 言い換えても意味は同じ。「票の価値に差がある」ことを示す言葉です。

一票の格差が起こる理由

なぜ、格差が生まれてしまうのか?主に3つの構造的原因があります。

① 地方と都市の人口差

- 地方は人口減、都市部は増加傾向

- 同じ議席数でも都市の有権者は数倍に

都市の住民は「1票が軽い」と感じる要因に。

② 区割り制度の設計

- 「一人別枠方式」:各都道府県に最低1議席

- 地方への配慮が、結果的に都市への不平等に

制度そのものが格差の温床になる場合もあります。

③ 選挙区の見直し頻度

- 国勢調査などを基に数年ごとに見直し

- 見直しの間に人口が大きく変動することも

見直しが遅れると、格差は拡大していきます。

完全な平等は可能なのか?

理想は「全国民1人=1票の価値」ですが、現実には多くの制約があります。

実現が難しい理由

- 行政区の制約(市町村・県をまたげないなど)

- 山間部・離島などの地理的事情

- 人口変動のスピードに制度が追いつかない

➡ そのため「2倍未満に抑える」ことが実務的な基準となっています。

まとめ:一票の格差は選挙の公平性のバロメーター

一票の格差は、「誰もが平等に政治参加できる社会」であるかを測る物差しです。

この格差が大きいほど、民主主義がゆがんでいる可能性が高くなります。

一票の格差 なぜ問題になるのか?

「1人1票」の原則が守られないと、選挙結果の公平性や民主主義の正当性が問われます。

ここでは、一票の格差が具体的にどのような問題を引き起こすのかを見ていきましょう。

法的観点:憲法に反する可能性がある

一票の格差が大きい場合、憲法が保障する「法の下の平等」に違反する恐れがあります。

憲法第14条と第43条の関係

- 憲法第14条:「すべて国民は法の下に平等」

→ 投票価値の差がある=不平等 - 憲法第43条:「国会は全国民の代表で構成」

→ 特定地域に偏った代表はこの趣旨に反する

2021年衆院選では最大格差が2.08倍に達し、最高裁は『合憲』と判断。

ただし、1名の裁判官は違憲状態と指摘しました。

「出典:毎日新聞 (2025年9月26日付判決詳細はこちら)」

「一般に『2倍未満』があくまで実務上の目安で、絶対基準ではありません、裁判所は人口構造や区割り見直しの進捗など“事情”も考慮して判断します。」

政治的影響:結果が歪む可能性

選挙結果が民意を正確に反映しない恐れがあります。

少数票で当選する構図

- 有権者の少ない選挙区:少ない票数で当選しやすい

- 都市部:多くの票を集めても当選しにくい

民意の逆転現象

- 少数派が過半数を得たように見える場合も

「得票数と議席数が比例しない」不満の温床に

社会的影響:有権者の不信感

格差が放置されると、国民の選挙制度に対する信頼が低下します。

都市部の若者ほど不公平を感じやすい

- 自分の1票が「軽い」と感じて政治離れに

- 若年層の投票率低下に拍車をかける一因

格差放置のイメージ

- 「政治は一部の地方だけを見ている」

- 「票の重みで差別されている」との声も

公平感の欠如は民主主義の根幹を揺るがします。

司法判断の変遷と影響力

違憲判決が出ても、すぐに選挙制度が変わるわけではありません。

最高裁の判決事例

| 年 | 選挙 | 最大格差 | 判決 |

|---|---|---|---|

| 1976年 | 衆院選 | 約5倍 | 違憲判決(初) |

| 2009年 | 衆院選 | 約2.3倍 | 違憲状態 |

| 2021年 | 衆院選 | 約2.08倍 | 合憲(ただし1名は違憲状態と指摘) |

判決後も有効とされる「事情判決の法理」

- 判決で違憲・違憲状態とされても、選挙結果自体は有効

- 制度改善の促しにとどまることが多い

つまり、判決だけでは格差はすぐに解消されません。

まとめ:格差の放置は民主主義の劣化を招く

「一票の格差」は単なる数字の問題ではなく、

民主主義の根本である「公平な代表制」に直結する重要課題です。

これを是正しなければ、選挙の正当性そのものが揺らいでしまいます。

一票の格差の是正策と課題

一票の格差をなくすために、さまざまな制度改正や技術的な対応が行われてきました。

しかし、その過程には多くの政治的・構造的な課題も存在します。

主な是正策の概要

これまで日本では、格差2倍未満を目標に選挙制度が見直されてきました。

導入された主な是正策

- 選挙区の区割り見直し

- 定数の「増減」調整(例:0増5減、10増10減)

- アダムズ方式の採用(2022年以降)

アダムズ方式は、「日本人の人口比」によって議席を配分し、より公平な代表制を目指す制度です。

アダムズ方式の特徴と効果

アダムズ方式とは、米国発祥の議席配分方式の一つで、人口により忠実な議席割り当てができます。

従来方式との違い(比較表)

| 項目 | 一人別枠方式 | アダムズ方式 |

|---|---|---|

| 基準 | 各都道府県に1議席確保 | 人口比重視 |

| 結果 | 地方に有利(格差大) | 都市部に反映(格差小) |

| 導入年 | ~2021年 | 2022年~ |

アダムズ方式は2016年に法改正が成立し、2022年から衆院小選挙区の区割り見直しに実施されました。

初めてアダムズ方式に基づいた区割りが適用されたのは、2025年の衆議院選挙です。

制度是正の限界と政治的障壁

改革が進みにくい理由には、政治的な利害対立があります。

政党間の対立構造

- 与党(特に自民党):地方に強く、定数削減に慎重

- 野党(都市部に強い):格差是正に積極的

自党に有利な制度を維持したいという思惑が、改革を難しくしています。

地方の反発と「地方切り捨て」論

- 地方議席削減への強い抵抗

- 「地域代表性が失われる」との声も

国際比較:他国ではどうしている?

日本だけでなく、他国でも格差是正は重要課題です。

主要国の格差対策(比較)

| 国名 | 基準 | 許容格差 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 人口 | ±50%以内 | 違憲基準が明確 |

| イギリス | 有権者数 | ±30%以内 | 毎回選挙区見直し |

| アメリカ | 下院は人口比 | 上院は各州2人 | 上院は最大70倍の格差も |

アメリカの上院のように、意図的に格差を容認している制度もあります。

今後の課題と論点

格差是正において、今後議論されるべき重要なポイントを整理します。

構造改革の必要性

- 都道府県単位の選挙区見直し

- 合区や比例代表制度の見直し

国民的議論と理解

- 「1人1票」の理念と現実のバランス

- 地方自治と国政代表性の両立

制度の正当性を高めるには、国民の理解と納得が不可欠です。

まとめ:是正策は進んでいるが道半ば

確かに日本はアダムズ方式を導入し、格差是正に一歩踏み出しました。

しかし、制度の抜本改革には政治的合意と国民の理解が必要です。

「誰もが平等に政治に参加できる社会」を実現するには、今後も地道な制度改善が求められています。

一票の格差 海外との比較:何が違うのか?

日本の「一票の格差」は国内で大きな議論を呼びますが、実は海外でも同様の課題があります。

ただし、各国は歴史や制度設計の違いから、格差の扱い方に大きな差があります。

アメリカ:州の平等を優先する特例

アメリカでは、下院と上院で制度設計が大きく異なります。

下院(人口比例)

- 選挙区は人口を基準に配分

- 最高裁は「人口の大幅な不均衡は違憲」と厳格に判断

- 実務上は格差 1.1〜1.2倍程度に抑制

上院(州平等)

- 各州から必ず2人の上院議員を選出

- 人口差により「ワイオミング州とカリフォルニア州」で約70倍の格差

- 「Great Compromise」に基づき、州の独立性を重視する仕組み

➡ 結論:アメリカでは「州の平等」を優先し、あえて格差を容認している点が特徴です。

韓国:憲法裁判所が厳格にコントロール

韓国は日本に近い議会制度を持ちながら、格差是正には非常に厳しい姿勢を取ります。

制度の特徴

- 憲法裁判所が「±50%を超える区割りは違憲」と明確に判示(2014年判決)

- その結果、選挙区の見直しが頻繁に行われる

- 人口移動のスピードが速いため、区割り調整が政治課題になりやすい

➡ 結論:韓国は司法が強く介入し、「人口比例」を厳格に守らせています。

イギリス:独立機関による定期的な見直し

イギリスは議会制民主主義の本場として、選挙区割りの独立性を重視しています。

制度の特徴

- 「Boundary Commission(境界委員会)」という独立機関が5年ごとに選挙区を見直す

- 許容格差は有権者数の±30%以内

- 行政や政治の介入を最小限に抑える仕組み

➡ 結論:イギリスは「定期的で透明な見直し」で格差を防ぐ制度を採用しています。

比較表:日本と主要国の違い

| 国名 | 基準 | 許容格差 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 人口(アダムズ方式導入) | 実務上2倍未満が目安 | 政治的妥協が多く、改革は漸進的 |

| アメリカ | 下院:人口比例 / 上院:州平等 | 下院ほぼ均衡 / 上院最大70倍 | 州の権利を重視するため格差を容認 |

| 韓国 | 人口 | ±50%以内 | 憲法裁が厳格に違憲判断 |

| イギリス | 有権者数 | ±30%以内 | 独立委員会が定期的に見直し |

まとめ:各国の価値観の違いが制度に反映

- アメリカ → 州の独立性重視

- 韓国 → 司法による人口比例の厳格な確保

- イギリス → 独立機関による透明な調整

- 日本 → 政治的妥協を伴う漸進的改革

➡ 各国の「一票の格差」対応は、民主主義の価値観や歴史的背景を反映しています。

【まとめ】選挙制度の課題を自分ごとに

「一票の格差」は、単なる数字の話ではありません。

それは、誰の声がより政治に届くのかという「民主主義の公平性」に関わる、本質的な問題です。

日本ではアダムズ方式の導入など、制度改革が進みつつありますが、いまだに「格差2倍」のラインをギリギリで維持している状況です。

しかも、格差の是正には政治的な駆け引きや、地域間の利害対立が絡み、根本的な解決は一筋縄ではいきません。

しかし私たち有権者一人ひとりが、この問題に目を向けることが、より公正で信頼できる選挙制度を築く第一歩になります。

「どうせ変わらない」「自分の一票じゃ何も変わらない」──そんな無力感こそが、一票の格差を放置する温床になります。

選挙制度を“政治家任せ”にするのではなく、私たち自身が「正しい仕組みかどうか?」を問い続けること。

それが、よりよい社会をつくるための、最も基本的で力強い行動ではないでしょうか。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

あなたの「1票」が、明日の社会を変える力になることを、心から願っています。

コメント