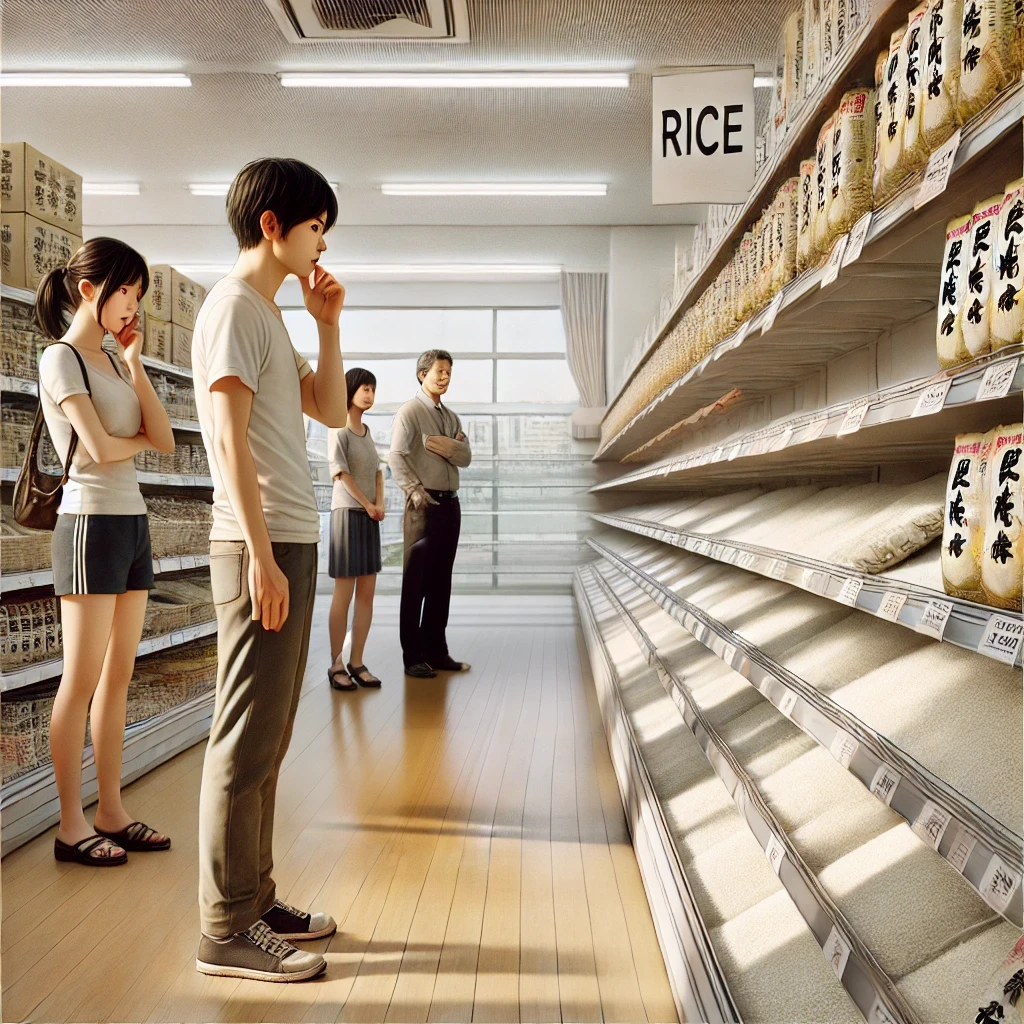

最近、スーパーでお米の値段を見て驚いた方も多いのではないでしょうか。

「5キロで4000円超えなんて高すぎる」

「備蓄米が出たはずなのに安くならない」

「いつになったら普通の価格に戻るの?」

——こんな声があちこちで聞かれています。

実際に、米の価格は14週連続で値上がりを続け、家計に深刻な影響を与えています。

中には、パンや麺類に切り替えたり、ふるさと納税を利用して米を確保する人も増えています

。私たちはどうしてここまで米の値段に悩まされているのでしょうか。

実は、この背景には猛暑による不作、生産コストの上昇、流通在庫の減少といった複数の要因が複雑に絡み合っています。

さらに、政府の備蓄米放出や市場の流れにも“想定外”の事態が起きているのです。

この記事では、そんな今の米価格高騰の「なぜ?」をわかりやすく解説します。

専門家の見解や統計データをもとに、現状の原因と今後の見通しを丁寧にひも解いていきます。

お米の価格に不安を感じている方、今後の家計に備えたい方にとって、読んで損のない内容となっています。

米の価格がなぜここまで高騰しているのか

【要因別まとめ】米価格が高騰している主な理由

| 表題(要因) | 内容の概要 |

|---|---|

| 猛暑による不作 | 2023年の猛暑でお米の品質・収穫量が大幅に減少 |

| 生産コストの上昇 | 肥料、燃料、人件費などのコスト増で、作付け量が減少し農家の負担が拡大 |

| 在庫不足(民間在庫量の減少) | 2024年6月末の在庫が過去25年で最低水準。市場流通量が少なくなり価格上昇に拍車をかける |

| 需要と供給のバランス崩壊 | 買いたい人は多いのに、お米が足りない状況が続いている |

| 流通業者の「先食い」 | 不足を見越した早期買い付けが連鎖し、さらに相場が加熱 |

| 投機的な買い・転売 | 異業種や投資目的の買いが一部で発生し、価格が上がる要因に |

【個別解説】項目ごとの詳細

猛暑による不作

2023年の記録的な猛暑は、コメの育成に大きな影響を与えました。

高温障害によって実入りが悪くなり、出荷できるお米の量が例年より大幅に減りました。

このような気象条件による減収は、全国に広がり「お米の絶対量が足りない」状態になりました。

生産コストの上昇

肥料代や燃料費、農業機械の維持費、そして人手不足による人件費の上昇により、農家の経営が厳しくなっています。

その結果、田んぼの一部を休ませる農家も増えており、供給量がさらに減る一因となっています。

在庫不足(民間在庫量の減少)

農林水産省の統計によると、2024年6月時点のコメの民間在庫は153万トンと、過去最低を記録。

通常は200万トン近い水準が目安とされる中、この数値は市場に与える影響が非常に大きく、「足りない」という不安心理を加速させました。

需要と供給のバランス崩壊

ご飯を主食とする日本では、一定の需要があります。

しかし供給が減っているため、通常の価格では手に入らない状態になっています。

この「需要過多・供給不足」の構図が、価格上昇を生む根本原因です。

流通業者の「先食い」

流通業者やスーパーは、今後の値上がりを見越して「今のうちに確保しよう」と動きました。

これが価格をさらに押し上げる結果となり、一般消費者が手に入りにくくなる事態を引き起こしました。

投機的な買い・転売

一部では、不動産業者や異業種の投資目的によるコメの買いが報告されています。

量的には少ないものの、相場を不安定にする要因として無視できません。

こうした複数の要因が絡み合い、今の「米価格高騰」という深刻な状況が続いています。

【米価格高騰】主な原因別まとめと解説

| 表題(要因) | 概要 | 解説(背景と具体的な影響) |

|---|---|---|

| 2023年の猛暑と生育不良 | 異常気象による収穫量の減少 | 2023年の猛暑の影響で、稲の生育に悪影響が出て、お米の品質と量がともに低下。特に高温障害によって粒が小さくなったり、未熟米が増加しました。 |

| 生産コストの急上昇(肥料・燃料・人件費) | 農業にかかるコストの高騰で、農家の負担が増大 | 肥料、燃料、機械維持費、人件費が一斉に上昇。採算が合わなくなったことで、作付けを減らす農家が増え、結果的に供給不足につながっています。 |

| 民間在庫の減少と“先食い”の影響 | 在庫が極端に減り、業者が早期に買い占めを行った | 2024年6月の在庫は過去25年で最少の153万トン。流通業者が「後で足りなくなる」と考え、早い時期に大量に仕入れたことで、さらに在庫が減少しました。 |

| 流通不全ではなく「需要過多」の構造 | 流通の問題ではなく「欲しい人が多すぎる」ことが本質 | 供給が減ったにもかかわらず、消費者や業者の買い意欲は変わらず、むしろ不安心理で拡大。結果、備蓄米の放出などでは追いつかない状態に。 |

ポイント解説(補足付き)

猛暑と不作

気温が高すぎると、お米は「登熟障害」といって実がつきにくくなります。

2023年は全国的に気温が高く、お米の実りが悪くなった地域が多数。

これにより、全体的な供給量が落ちて価格が上昇しました。

コスト増での作付け減

以前より肥料の価格が1.5倍近くになったり、ガソリン代の上昇で農機の稼働コストも大幅増。

高齢化で人手が足りない中、これらのコストが農家の経営を圧迫しています。

生産意欲が落ち、結果的に米不足へ。

“先食い”による品薄化

「米がなくなる前に買っておこう」という動きが市場で加速。

とくに業務用の卸売業者が、通常の時期より早く大量に仕入れたことで、秋の在庫が夏には底をつく事態に。

この“先食い”が相場を一気に押し上げました。

需要過多という構造的問題

「流通のミスで足りていない」のではなく、「根本的に量が足りない」状態が続いています。

消費者の不安心理が需要を押し上げ、需要>供給のバランス崩壊が起こっているのです。

このように、自然・経済・心理の3要素が重なって、いまの米価高騰を招いています。

政府の対応と備蓄米の現状

備蓄米21万トン放出の効果

政府は、お米の価格が高騰したことで、備蓄していたお米を市場に出しました。

本来、備蓄米は不作などの非常事態に備えて保管されています。

しかし今回は「特別対応」として、合計21万トンの米を放出することが決まりました。

2025年3月から順次スーパーや業務用に供給が始まりました。

ただし、この放出量だけでは市場全体の不足をカバーしきれないという見方が強く、価格を大きく下げる効果は今のところ限定的です。

つまり、備蓄米は「ある程度の緩和策」であって、根本解決には至っていないのです。

価格が下がらない理由とは?

備蓄米が市場に出ても、なぜ米の価格は下がらないのでしょうか。

その理由は、

「備蓄米の量が少ない」

「出回っている場所が限られる」

「消費者に行き渡っていない」

この3つに集約されます。

加えて、備蓄米はブレンド米や等級の低い米が多く、一般流通の高品質米との価格差があまりない場合、消費者の買い控えが起こることもあります。

つまり、備蓄米は“選択肢の一つ”にはなっても、“価格を下げる救世主”にはなりきれていないのです。

今後の放出計画と見通し

政府は、備蓄米のさらなる放出を段階的に検討しています。

4月には3回目の入札が行われ、5月〜夏にかけてさらに市場に供給される予定です。

ただし農林水産省は「備蓄米の過剰放出は市場の混乱を招く」として、慎重な姿勢を見せています。

専門家の見立てでは、新米の収穫が始まる秋ごろまでは価格が大きく下がることはなく、「今の高値水準がしばらく続く」と考えられています。

政府対応と備蓄米の動きまとめ

| 表題(施策・現象) | 内容の概要 | 解説(効果・限界) |

|---|---|---|

| 備蓄米21万トンの放出 | 政府が特別対応として備蓄米を市場に放出 | 対応としては異例。3月下旬から供給開始。ただし全体の不足を補うには不十分との声が多数。 |

| 価格が下がらない理由 | 放出量が少なく、売られている地域も限られている | ブレンド米やB等級が多く、高品質米の価格帯とは乖離がある。消費者の体感として「安くなった」と感じにくい。 |

| 今後の放出スケジュール | 毎月入札を継続し、夏まで断続的に供給を行う予定 | 拙速な放出で市場が混乱するのを防ぐため、段階的に。相場の急落は起こりにくいと見られている。 |

補足:消費者にできること

・ふるさと納税での先行予約や定期便の活用

・農協直売所やブレンド米の選択で少しでも出費を抑える

・買いすぎや買いだめを控え、流通を圧迫しないことも大切

このように、政府の備蓄米政策は一定の緩和効果をもたらしていますが、「米不足の本質的な解決」には至っていない状況です。

今後の供給量と新米収穫がカギになります。

【政府の対応と備蓄米の現状】要素別まとめ表

| 表題(ポイント) | 内容の概要 | 背景・補足 |

|---|---|---|

| 政府の対応(備蓄米の放出) | 備蓄米を特別に21万トン放出し、価格高騰への対策を実施 | 災害時や不作に備えた米を、今回だけ特別に市場へ出すという異例の対応 |

| 放出の理由と狙い | 一般家庭の負担軽減・流通価格の安定が目的 | 高騰によって「米離れ」や「買い控え」が起きるのを防ぐための緊急措置 |

| 備蓄米の特徴(ブレンド・等級) | 備蓄米の多くは複数の品種を混ぜたブレンド米。等級もさまざま | 高級米と比べると食味や品質にばらつきがあり、選びにくいと感じる人もいる |

| 効果の限界 | 市場への流通量が限られ、価格を大きく下げるまでには至っていない | 地域差・流通経路の偏り・品質の問題などにより、消費者全体が恩恵を受けられていない |

| 今後の放出と見通し | 5月以降も段階的に入札を実施予定。新米収穫まで高値が続く可能性大 | 農水省は市場混乱を避けるため慎重に供給をコントロールしており、即効性のある価格対策とは言い難い |

【個別解説】

政府の対応(備蓄米の放出)

政府は、お米の価格が上がりすぎたことを受けて「備蓄米を出す」という対応を取りました。

これは災害時などの非常用に保管していたお米で、ふつうは出されませんが、今回は特別に21万トンも市場に出しています。

これは「異例中の異例」と言える大きな決断です。

放出の理由と狙い

この対応の目的は、主にふたつ。

「家計の負担を軽くすること」と「市場の価格を安定させること」です。

もしも高いまま放置すると、消費者がパンや麺に切り替えたり、買い控えが起こって経済全体に影響します。

政府としては、それを避けたいという思いがあります。

備蓄米の特徴(ブレンド・等級)

放出される備蓄米は、一般的に「ブレンド米」が多く含まれます。

これは複数の品種を混ぜたお米で、味や炊きあがりにムラが出ることもあります。

また、等級(品質のランク)もさまざまなので、いつも食べているお米と同じとは限りません。

そのため、「少し安いけど、買うのにためらう」という人もいます。

効果の限界

たしかに、一部では「備蓄米が安く買えた」「3000円台で買えた」という声もありますが、全国的にはその効果がまだ十分とは言えません。

販売されている場所が限られていたり、そもそも出荷された量が全体の中で少ないためです。

「値段が下がった」と実感している人はまだ少数派です。

今後の放出と見通し

政府は、5月以降も順次備蓄米を市場に出していく予定です。

入札によって業者に渡し、そこからスーパーなどへ届く仕組みになっています。

ただし、農水省は「出しすぎると市場が混乱する」と考えていて、慎重に進めています。

専門家の予測では「秋に新米が出るまで、今の価格はあまり下がらない」と言われています。

まとめ

備蓄米の放出は、家計を助けるための大切な対策ですが、今のところ「根本的な解決」には至っていません。

私たちが価格の安定を実感できるまでには、もう少し時間がかかりそうです。

米価は今後どうなる?専門家の見方

お米の価格は、しばらく高いまま続く可能性が高いです。

なぜなら、いま市場に出ているお米は数が少なく、秋に新しいお米(新米)が出てくるまで補充される見込みがないからです。

さらに、天候や生産の状況次第では、今年の新米の収穫量にも影響が出る可能性があります。

専門家によると、「5〜6月ごろに少しだけ価格が落ち着く可能性はある」が、「3000円台でとどまる可能性が高い」とのことです。

つまり、「以前のような2500〜2800円」には戻らないという見方が強いのです。

また、家庭用のお米だけでなく、外食産業やおにぎり・弁当などの加工用のお米も値上がりしています。

これは、企業が使うコメの仕入れ価格が上がっているからで、最終的には商品価格の値上げにもつながりかねません。

結果として、今年の夏から秋にかけても「お米の価格は高い状態が続く」と考えておくのが現実的です。

【専門家の予測まとめ】

| 表題(観点) | 現状と予測内容 | 補足・ポイント |

|---|---|---|

| 現在の価格推移 | 14週連続で上昇中(5kg 4000円台が主流) | 過去にない長期的な値上がり傾向。需要と供給のバランスが崩れている |

| 5〜6月の見通し | わずかに下がる可能性もあるが、3000円台を維持する公算が大きい | 備蓄米の影響が少し出る可能性はあるが、根本的な解決には至らない |

| 秋の新米の影響 | 天候しだいで価格が上下する可能性あり | 収穫量が安定すれば価格が落ち着くが、猛暑・台風などが続けば再び高騰もあり得る |

| 加工用・業務用米の動向 | コンビニ・外食チェーン向けも値上がりしており、製品価格に影響が出る可能性あり | おにぎり、弁当、カレーなどの価格が上がると、家計全体にも波及してくる |

| 長期的な見通し | 2025年いっぱいは“高止まり”が続くという予測が多数 | 需給改善・コスト低下・天候安定などの複合的な要因が必要とされ、すぐには難しいと見られている |

補足解説:なぜ価格が「戻らない」?

- お米はすぐに「増やせる」作物ではない(田植え・育成・収穫に半年以上)

- 肥料・燃料・人件費などのコストも、今のところ下がる見込みがない

- 農家の高齢化・担い手不足もあり、生産体制の回復に時間がかかる

結論

今年の米価格は、「安くなることはあっても、元には戻らない」という見方が主流です。

秋の新米に希望を持ちつつも、今の価格帯に慣れておく必要があります。

私たち消費者ができる対策

お米の価格が高くても、私たちにできる工夫はたくさんあります。

なぜなら、賢く選んだり買い方を変えたりするだけで、家計の負担を少しでも減らせるからです。

お米は毎日食べるものだからこそ、ちょっとした工夫が大きな節約につながります。

たとえば、「ふるさと納税」でお米を申し込むと、実質2000円でたくさんの量が届くこともあります。また、「農協の直売所」や「ブレンド米」を選ぶことで、品質を保ちつつ価格をおさえることもできます。

家庭内では、無駄なく使う工夫や冷凍保存の活用も大切です。

今のような価格が高い時期こそ、情報を集めて賢く選ぶことが、家計を守る力になります。

【消費者にできる具体的な対策まとめ】

| 対策方法 | 内容の概要 | 補足・ポイント |

|---|---|---|

| ふるさと納税の活用 | お米を返礼品として選べば、実質2000円で10kg以上の米が届くこともある | 人気自治体は早めに受付終了することも。定期便コースもおすすめ |

| 農協直売所・道の駅での購入 | 地元農家から直接買える場合が多く、価格がスーパーより安いケースあり | 特に地域限定米や規格外品など、安くて美味しい掘り出し物もある |

| ブレンド米の選択 | 品種を混ぜたお米で価格は抑えめ。品質のバラつきはあるが、炊き方次第で美味しく食べられる | 少し水加減を変える・吸水時間を長くするなどの工夫で食味を向上させられる |

| まとめ買いと冷凍保存 | 安く買えるときに多めに買い、冷凍ごはんで保存することで無駄を減らせる | 炊きたてを1食分ずつラップし、冷凍保存すれば1か月はおいしく食べられる |

| お米の無駄づかいを防ぐ | 毎回の炊飯量を見直し、食べ残しを減らすことが節約につながる | 小分け炊飯・食べきりサイズでの調整も◎ |

| 地域生産米・ネット通販の活用 | 都市部より地方ネット通販の方が安いケースもあり、比較して選ぶことが大切 | 楽天・Yahooなどで送料無料やポイント還元もあるため、実質価格で比較を |

ちょっとした工夫が大きな差に

- 「備蓄米」や「アウトレット米」など、キーワードを使って通販検索するとお得な商品が見つかることも。

- 精米してから時間が経っていない“新鮮なお米”は美味しさも長持ちします。

- 冷凍したごはんは、電子レンジでチンすれば炊きたてに近い状態で楽しめます。

結論

お米が高い今だからこそ、「どう買うか」「どう食べるか」を見直すチャンスです。

ふるさと納税や直売所を活用したり、日々の使い方を工夫したりすることで、無理なく食費をコントロールすることができます。

まとめ

今、お米の値段が高くて本当に困っているという人は少なくありません。

「なぜこんなに高くなったのか」

「いつ安くなるのか」

がわからないまま、毎日の食卓やお財布にじわじわと影響が出てきています。

だけど、理由がわかれば、少し心の余裕が持てるようになるかもしれません。

米の価格が高くなっている背景には、自然環境の変化、生産や流通のコストアップ、そして備蓄米の供給量不足など、いくつもの要因があります。

それに加えて「流通が停滞している」という見方ではなく、実際には「根本的に米が足りていない」という構造的な問題があるのです。

政府も対応を始めていますが、その効果が現れるには時間がかかるかもしれません。

だからこそ、今は直売所やふるさと納税など、少しでも安くお米を手に入れる工夫が必要です。

そして、新米が出てくる秋ごろまで、どうやって家庭でやりくりしていくかが大切になります。

この記事を読んで、米の価格高騰の理由と今後の見通しが少しでもクリアになったならうれしいです。これからも、安心してごはんを食べられる日が続くよう、情報をしっかりキャッチしていきましょう。

コメント